Si le rêve de la voiture autonome semble aujourd’hui à portée de main, c’est grâce au développement depuis des décennies de la communication sans fil.

Saisir son téléphone intelligent, le synchroniser avec des haut-parleurs sans fil, puis sélectionner une liste de lecture. Un geste désormais routinier qui nous semble bien loin du bouton à tourner pour chercher une station à notre goût entre deux crépitements et une voix monotone. Pourtant, avec ses antennes camouflées et son recours à des puissances d’à peine quelques centièmes de watt, la communication Bluetooth découle bel et bien des méthodes employées autrefois pour diffuser des bulletins radiophoniques.

« Il s’agit exactement des mêmes principes physiques et des mêmes concepts utilisés au début du 20e siècle pour transmettre de l’information », mentionne Ghyslain Gagnon, doyen à la recherche et membre du Laboratoire de communications et d’intégration de la microélectronique de l’ÉTS (LACIME). S’il avait à dessiner un schéma pour décomposer la structure du système, comme le font souvent les ingénieurs, il tracerait les mêmes composants. « Je fais vibrer des électrons dans une antenne qui engendre un champ électromagnétique que je capte ensuite avec une antenne réceptrice. Celle-ci fait de nouveau vibrer des électrons pour le déchiffrer. »

La communication sans fil a néanmoins fait du chemin. S’il répétait les expériences des premiers innovateurs qui ont tenté de dompter les ondes électromagnétiques à la fin du 19e siècle, « le Wi-Fi arrêterait de fonctionner, assure Ghyslain Gagnon. Probablement que les ordinateurs planteraient aussi », tant cette méthode altérerait toutes les communications aux alentours.

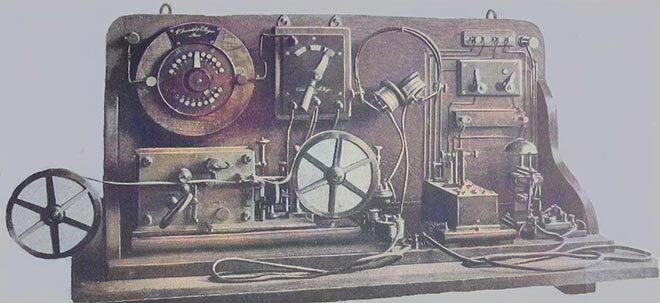

Car les pionniers créent des étincelles. Littéralement. Au moyen de hauts voltages, ils provoquent de brusques décharges d’énergie qui s’étalent sur une très large bande de fréquences. Au point où ils peuvent causer de la friture dans des conversations téléphoniques filaires ou produire un signal capté par un appareil sans aucune liaison avec un câble. Pour la télégraphie sans fil, la démarche convient : le code Morse permet d’interpréter de brèves ou de longues impulsions. En revanche, accaparer ainsi une large part du spectre électromagnétique devient un problème au moment de le partager à grande échelle. Si deux signaux sont envoyés simultanément, ils risquent de se mélanger à la réception, comme si deux personnes parlaient en même temps.

De la lampe au transistor

Au début du 20e siècle, l’invention des tubes à vide, communément appelés « lampes », et leur perfectionnement changent tout. Ils permettent d’amplifier un signal électrique et d’en améliorer la réception. Ce meilleur contrôle rend possible l’émission d’une onde continue sur une fréquence précise, puis d’en moduler l’amplitude − l’amplitude modulation que l’on connaît mieux sous le sigle AM. Idéale pour transmettre les inflexions d’une voix et les notes d’une pièce musicale, cette avancée aide à partager le spectre des radiofréquences. « Les lampes, c’était loin d’être fiable. Comme avec une ampoule incandescente pour l’éclairage, les filaments à l’intérieur finissent par brûler et l’on doit remplacer la lampe », observe néanmoins Ghyslain Gagnon.

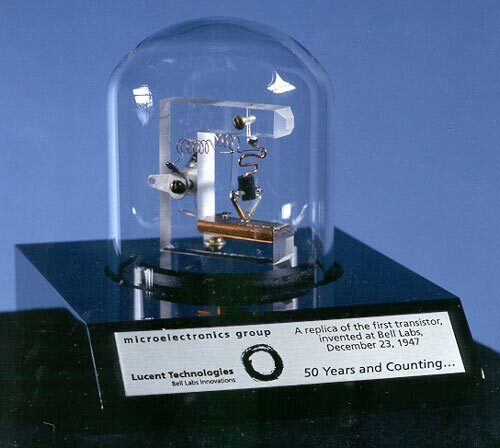

La création du transistor en 1947 ouvre de nouveaux horizons. Les entreprises japonaises le comprennent et s’en servent dès la décennie 1950 pour concevoir des radios portatives. En plus d’amplifier un signal de manière plus fiable et efficace, il annonce le passage vers le numérique. Agencé en un circuit intégré ou « puce », le transistor est de nos jours la pièce maîtresse des microprocesseurs de nos outils informatiques. Il y agit comme un interrupteur, engendrant des 1 et des 0. Avec ces bits, il devient plus facile de crypter des données lors de leur envoi ou de nettoyer les interférences d’un signal lors de leur réception à distance. Des algorithmes de compression permettent de transmettre beaucoup plus de données sur une même fréquence, que ce soit du texte, de la voix, des fichiers ou de la vidéo en continu visionnée sur nos appareils mobiles.

Passage à la 5G

Aujourd’hui, les yeux sont rivés sur la cinquième génération de télécommunications sans fil. Sur le toit de l’accélérateur d’entreprises Centech, à l’ÉTS, une antenne 5G est en ce moment mise à l’essai. Cette technologie promet de réaliser le rêve de l’Internet des objets. Une myriade d’objets connectés changeront ainsi une foule d’informations en temps réel sur des fréquences plus élevées que 6 gigahertz. Par comparaison, les communications Bluetooth s’effectuent sur les bandes de fréquences de 2,4 gigahertz.

Les ondes, comme leur portée, seront donc plus courtes. Cela implique une multiplication des antennes, mais moins de risques d’interférence entre les communications. « Ce sera parfait pour avoir des réseaux de capteurs », souligne Ghyslain Gagnon.

Ajoutez à cela des signaux plus ciblés et une faible latence, soit un intervalle d’à peine quelques millisecondes entre l’envoi et la réception d’un signal, et les esprits s’emballent au sujet de la mise en service de voitures autonomes. Les véhicules devraient pouvoir ainsi s’adapter, apprendre et communiquer entre eux en temps réel, notamment pour freiner plus rapidement qu’un humain au volant. Est-ce une révolution? Pour un ingénieur comme Ghyslain Gagnon, il s’agit surtout de l’aboutissement d’une maîtrise toujours plus poussée de la communication sans fil.

Même le principe des étincelles est revenu au goût du jour. L’entreprise montréalaise SPARK Microsystems, fondée par Frédéric Nabki et Dominic Deslandes, deux professeurs de l’ÉTS, met au point une puce en mesure de transmettre de l’information par des impulsions, cette fois de manière contrôlée, sans interférer avec les autres communications. Comme la transmission d’informations n’est pas continue, elle permettrait d’économiser l’énergie de dispositifs, comme des capteurs de température intégrés dans une maison intelligente afin de régler le chauffage. S’ils servent à alimenter une intelligence artificielle, peut-être que cette dernière remerciera un jour les humains d’avoir eu l’idée de créer des étincelles.

Pour plus de détails sur l’histoire de la technologie sans fil ou SPARK Microsystems, écoutez Dominic Deslandes dans le balado Coup de génie suivant.